“Hai visto che è morto Gimondi?”. Lo dice una signora sui settanta uscendo – quotidiano sotto braccio – dall’edicola di Ponte di Legno con la voce dispiaciuta di chi ha appena appreso una notizia brutta, ma non di un brutto scioccante, piuttosto di un brutto nostalgico, che fa male ai sentimenti.

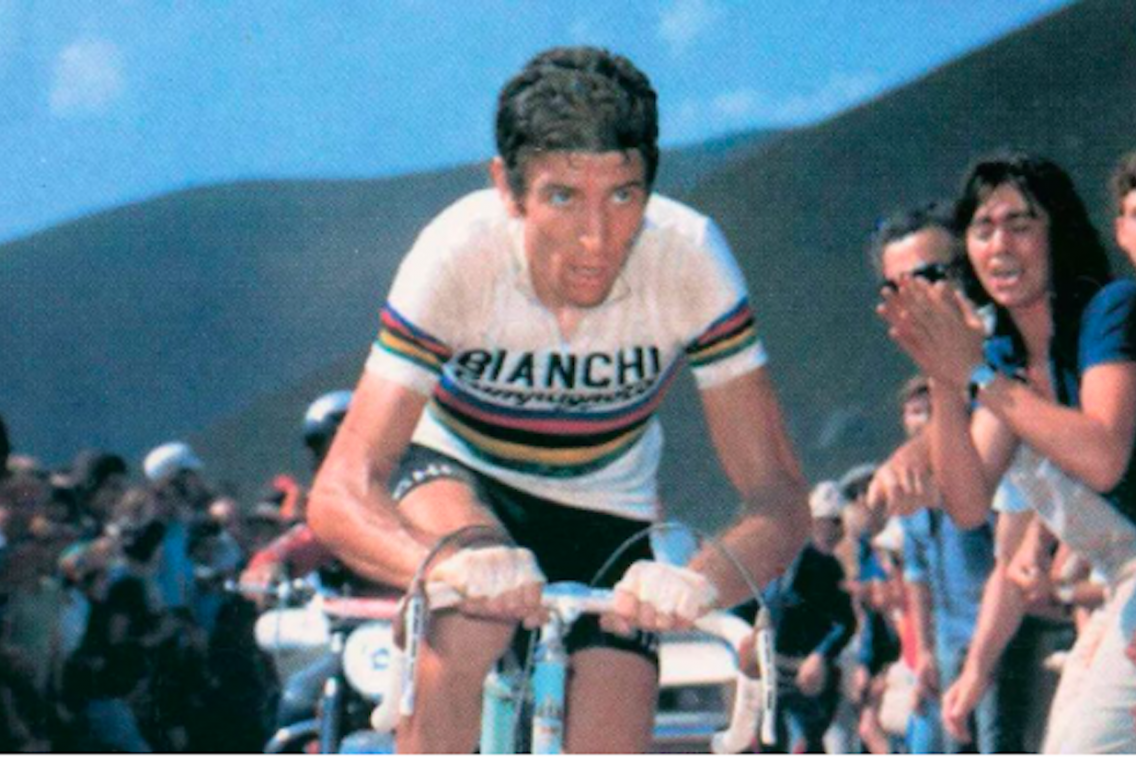

Probabilmente lei non è avvezza agli smartphone e la notizia che è arrivata ieri nel tardo pomeriggio dai Giardini Naxos (dove il campione bergamasco – 76 anni – ha accusato un malore fatale mentre si trovava in vacanza con la moglie) l’ha appresa solo stamattina dalla carta stampata come succedeva ai tempi del Gimondi campione quando l’esito delle corse lo si poteva apprendere così, qualche volta alla radio, più raramente alla televisione. La signora sulla settantina e Ponte di Legno sono emblematiche: lei, perché rappresenta la generazione che è cresciuta con Gimondi e che di lui si è innamorata talmente tanto da vedere la sua scomparsa come la perdita di un pezzo di gioventù, non solo come la perdita di un mito che era vicinissimo alla gente comune per modi di fare; Ponte di Legno è cruciale perché è da queste parti che Felice da Sedrina costruí uno dei suoi successi più belli, quello al Giro del 1967 nella tappa che arrivava all’Aprica (con passaggio dal Tonale) e che vide il campione bergamasco staccare di forza e con astuzia un altro mostro sacro come Jacques Anquetil aggiudicandosi il successo finale. Chi scrive non ha vissuto l’epoca del Gimondi campione (3 Giri d’Italia, 1 Tour de France, una Vuelta, un mondiale, una Roubaix, una Sanremo e due Lombardia nel suo palmarès spulciato nella sezione più eccellente) ma ha conosciuto il Gimondi ambasciatore e cantore di un ciclismo che non esiste più e che può vantare di essere l’unico ad avvicinare l’epopea di Coppi e Bartali. Ha conosciuto il Felice che, bergamasco fino al midollo, si scioglieva come un bambino di fronte ai regali di Natale nel ricordare pedalata dopo pedalata ogni sua vittoria, ogni sua sconfitta, ogni duello, ogni aneddoto che vedeva – inesorabilmente – come antagonista di una favola chiamata ciclismo il belga “cannibale” Eddy Merckx. La grandezza e la genuinità di Gimondi stava nel chiamare il suo acerrimo rivale “quello là” ma con un’espressione del volto che rivelava simpatia più che rancore, dolcezza più che rabbia, rispetto più che sfottò, con un velo di animo sornione perché Gimondi fu uno dei pochissimi a batterlo “quello là”. Chi scrive, Gimondi l’ha conosciuto anche attraverso Alfredo Callegaris: nello scrivere insieme la biografia del “professor Callegaris, il modellatore di uomini” lui ricorda quando allenò Gimondi con tecniche innovative, ma pure e naturali. “Gli insegnai ad allenarsi sotto la doccia bollente nei mesi più rigidi e lui mi ringraziò con uno spontaneo “grazie, così so come non prendere il raffreddore”. Gimondi il puro, il limpido, il sincero, l’umile e il concreto che, però faceva innamorare. Auguro a tutti la fortuna di scambiare due chiacchiere ciclistiche con il grande collega Ildo Serantoni (che di Gimondi è stato biografo oltre che grande amico) per poter scorgere nei suoi occhi la gioia mista a devozione non appena salta fuori il nome di Gimondi. Ma consiglio a tutti di chiedere ai meno giovani chi fosse Gimondi e cosa è stato per loro. Un cugino, stamattina sotto un tiepido sole di montagna, mi ha spontaneamente detto, fissando la vetta dell’Adamello: “Il primo ricordo della mia vita è il passaggio di Gimondi da Nembro durante una tappa del Giro: ero all’asilo e con tutti i compagni lo avevamo visto passare aggrappati alla ringhiera dell’istituto”. Il primo ricordo della vita. Ricordi. Emozioni. In fondo il ciclismo è un po’ come la vita: conta lasciare qualcosa, conta creare emozioni, conta la qualità più che la quantità e Felice da Sedrina è stato tra noi per testimoniarcelo.