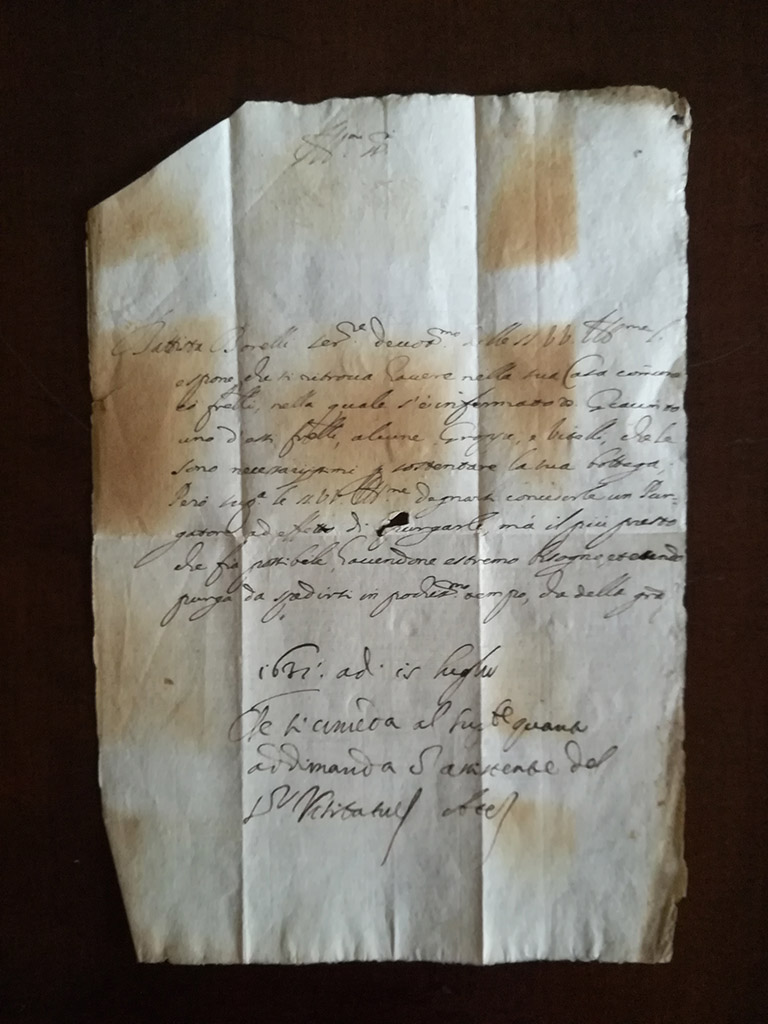

Un ponte fra passato e presente, fra superstizione e scienza, abile nell’illustrare al visitatore i progressi della contemporaneità, ma anche i debiti e le similitudini che essa intrattiene con i secoli antecedenti. È quanto traspare dalla mostra «Epidemie del passato. La disinfezione della posta», allestita, a Camerata Cornello, presso la «Sala mercatorum» del Museo dei Tasso e della storia postale. «Questa mostra nasce dall’idea di Adriano Cattani, direttore del museo e appassionato di storia postale – spiega Michela Giupponi, dal 2014 operatrice museale presso il Museo dei Tasso –. Grazie alla sua collezione privata, si è deciso di inaugurare questa esposizione che, attraverso il leitmotiv delle emergenze sanitarie, desidera porre un raffronto e una riflessione fra le varie modalità con cui i governi del passato hanno cercato di bloccare i contagi, andando a disinfettare il materiale postale, perché sospettato di essere infetto». La mostra consta di circa cinquanta documenti (fra lettere, grida, fedi di sanità e riproduzioni di stampe) e sarà aperta al pubblico fino al 27 settembre. «I documenti esposti analizzano tre grandi emergenze sanitarie – illustra Giupponi –, ovvero l’epidemia della peste, quella del colera e la minaccia batteriologica dell’antrace. La mostra, che non pretende di essere esaustiva, copre quindi un arco di tempo di seicento anni: dalla seconda metà del Quattrocento (con la nascita dei primi lazzaretti), ai primi anni Duemila. Il materiale viene da ogni parte della Penisola, ma anche da altri territori che, in passato, sono stati colpiti dalle epidemie, come Grecia, Turchia, Egitto e Libano». Diversi i metodi di disinfezione, ma quello più conosciuto e utilizzato è quello della “fumigazione”: «Se parliamo del passato, non possiamo non riflettere sul fatto che la carta non fosse come quella odierna, che conosciamo – afferma Giupponi –. La carta era infatti fatta di stracci, era porosa e poteva celare molti batteri. Un tempo, inoltre, non c’erano le concezioni e le consuetudini igieniche che abbiamo oggi, come, per esempio, il lavaggio frequente delle mani. La disinfezione delle lettere, quindi, era una buona soluzione per limitare i rischi. Le pratiche di disinfezione erano varie, ma, forse, il procedimento più celebre (e quello a cui diamo più ampio spazio all’interno della mostra) è però quello della fumigazione: erbe, bacche o zollette di zolfo venivano fatte bruciare in modo che il loro vapore, attraverso appositi tagli, andasse a riscaldare non solo la superficie della lettera, ma anche il suo interno. A questo punto, la lettera veniva definita “netta dentro” e “netta fuori” e poteva essere messa in circolazione. Una lettera oggetto di fumigazione mostrava segni evidenti. Innanzitutto, la traccia delle pinze (che permetteva di reggerla nel mentre veniva riscaldata), ma anche il colore brunastro, cappuccino e, ovviamente, l’odore inteso che la classificava come “lettera profumata”. Un’altra pratica di disinfezione era quella del rastrello: la lettera veniva adagiata sopra un piano orizzontale e, tramite gli spuntoni di una pressa, forata, in modo che, infine, senza essere aperta, potesse essere disinfettata anche all’interno, tramite l’evaporazione dell’aceto. Ma, come detto, la mostra parlerà anche di misure igieniche a noi più vicine e, più precisamente, quelle adottate in seguito agli “attacchi all’antrace” del 2001, quando la disinfezione veniva fatta mediante autoclave. Le lettere non venivano aperte, bensì inserite in una macchina a pressione che avviava il processo di sterilizzazione». Procedure e modelli d’intervento, quelli del passato, non troppo differenti, per certi aspetti, da quelli odierni. «La Repubblica di Venezia e i governi del Quattrocento e del Cinquecento avevano compreso come la prima misura da adottare, durante lo scoppio di un’epidemia, fosse perseguire il distanziamento – spiega Giupponi –. È proprio per questo che nascono i lazzaretti: luoghi di isolamento in cui le persone malate, sottratte alla vita sociale e civile, dovevano trascorrere la quarantena (o contumacia), ovvero quel periodo di quaranta giorni (ma anche meno, a volte) passato il quale l’appestato, se guarito, poteva poi tornare nella propria comunità.

dav

Certo, i lazzaretti si trasformavano, facilmente, in carnai, in luoghi di morte (Manzoni ce lo ricorda bene ogni volta che leggiamo «I promessi sposi»), ma l’idea dell’isolamento non era sbagliata e non può non farci pensare alle misure di emergenza che, in questi ultimi mesi, sono state adottate per difendere i cittadini dall’epidemia di Coronavirus. Del resto, non sono stati certo i contemporanei ad inventare il “lockdown” e le similitudini fra il nostro tempo presente e quello dei secoli passati sono tante. Si pensi, per esempio, alle case, quelle in cui si immaginava fosse in corso un contagio, che venivano chiuse e sbarrate, bloccando le famiglie al loro interno, ma anche alle persone che, dovendosi spostare da un luogo all’altro nel mentre di un’epidemia, dovevano esibire delle “fedi di sanità”, ovvero dei documenti che attestavano la salute del viaggiatore o, al contrario, che ne dichiaravano la malattia. Ciò non può non farci tornare in mente i certificati di permesso che, in Italia, durante la cosiddetta “fase due”, si sono rivelati necessari per raggiungere il luogo di lavoro (magari provenendo da una provincia o da una regione diversa), certificando la salute della persona in movimento. Un’altra somiglianza con l’attualità è quella del medico che, nell’iconografia e nell’immaginazione collettiva riguardante la peste, è sempre intabarrato. Ciò, come sappiamo bene, vale anche per i medici che hanno dovuto affrontare il Covid. E se oggi ci sono mascherine, guanti e tute protettive, nel XVI secolo il medico esibiva un vestito nero e cerato, un lungo bastone per visitare, a debita distanza, i pazienti e una maschera dal grande naso a becco, in cui venivano inseriti aromi e profumi, in modo che il dottore non sentisse i miasmi presenti nelle case in cui erano presenti i malati». La vera differenza, fra presente e passato, si trova nei progressi della scienza. «È interessante e curioso notare quali e quante analogie, fra i giorni nostri e i secoli scorsi, la mostra permette di fare, come alcuni metodi per evitare il diffondersi del contagio si siano ripetuti e siano giunti fino agli anni Duemila – riflette Giupponi –, ma sarebbe sbagliato e banale non rimarcare la grande differenza apportata dalla ricerca scientifica (medica e farmacologica), agli sviluppi intrapresi a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Le pratiche della metà del Quattrocento, spesso, erano pregne di pregiudizi e superstizione e la peste, come sappiamo, causò tantissimi morti. Anche se, a distanza di diversi mesi, non sappiamo ancora molto sul Coronavirus, il nostro approccio è diverso, è razionale. Oggi, la nostra “non-conoscenza” può trovare delle risposte più velocemente. Questo, ovviamente, non vuol dire che sia facile e, soprattutto, non significa evitare di metterci in discussione o far finta di non capire come l’uomo non sia eterno». Una consapevolezza che dà vita a una certezza: «Le risposte che l’uomo contemporaneo darà all’epidemia attuale saranno diverse da quelle che si diedero gli uomini nei secoli scorsi. Ciò che però li unisce è proprio la volontà di risolvere un problema, di farlo attraverso lo studio e la ricerca. Personalmente, credo sia questa, al di là del valore storico e culturale, la grande importanza della mostra, capace di sottolineare il desiderio, da parte degli uomini, di analizzare e comprendere fenomeni sconosciuti, così da portare beneficio a tutta la società»